在爭分奪秒的急救現場,氣管插管是維持患者生命通道的關鍵操作,卻也充滿了風險與挑戰。傳統方法依賴醫生在血液和分泌物中尋找聲門,既需要精湛技術,也要求清晰視野。然而,一項登載于《Science Translational Medicine》并獲《自然》雜志亮點報道的軟體機器人技術,正以其革命性的方式改變這一局面。

生死時速中的插管困境

數據顯示,在院前急救這類復雜環境中,氣管插管的失敗率可高達35%。即便在條件更好的急診科,失敗率也有15-20%。反復的插管嘗試會直接導致患者缺氧、心臟驟停等嚴重并發癥,顯著增加死亡風險。問題的核心在于,急救現場環境惡劣,而許多急救人員每年實操機會有限,難以維持熟練度。

向植物學習:尖端延伸的智慧

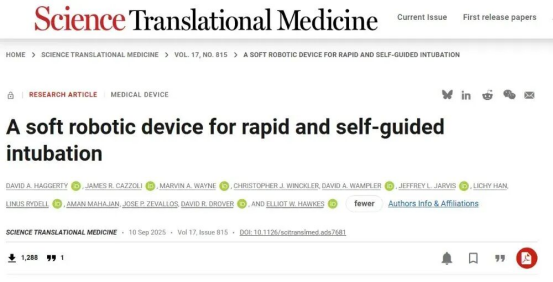

這款軟體機器人插管系統最精妙之處,在于它模仿了植物根系在土壤中生長的“尖端延伸”機制。整個系統由兩部分協同工作:一個是不需要精準對位、能卡在咽喉解剖結構的“引導器”;另一個則是具備自主導航能力的“自導向管”。

當操作者行動時,系統核心的充氣外翻管會像卷軸一樣從最前端翻轉、延伸,從而輕柔地“拉”著超柔軟的氣管導管前進,而非傳統意義上的“推”。這種獨特的運動方式帶來了四大優勢:極大減少了與組織的摩擦和損傷;導管可以做得極軟而不擔心彎折;能自適應形成S形曲線,完美匹配人體氣道解剖結構;在遇到阻礙時能自動變形,尋找到阻力最小的路徑前進。

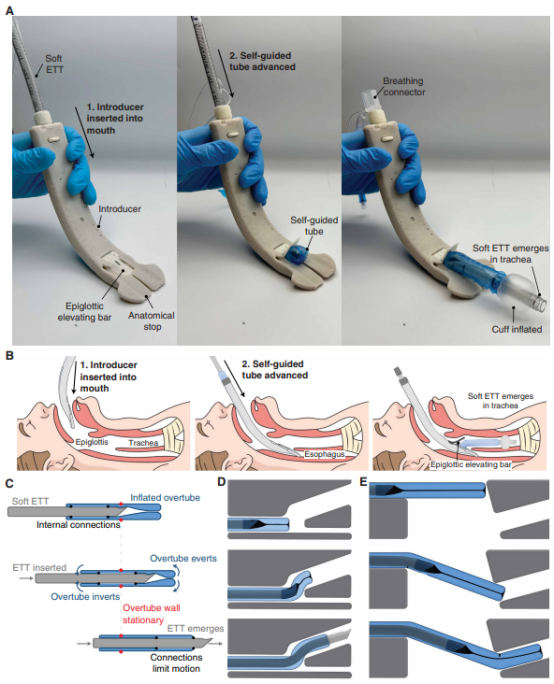

力學測試結果印證了其溫和與高效:軟體機器人施加的平均軸向力僅為1.5牛頓,遠低于傳統導管的10.3牛頓。更驚人的是其容錯能力,即便引導器放置偏差達9厘米,它依然能成功完成插管,而傳統方法的容錯范圍通常只有2.5厘米。

實戰檢驗:新手表現堪比老手

為了驗證其真實效能,研究團隊進行了嚴格的測試。在專家手中,該機器人在尸體模型上實現了100%的成功率,平均插管時間僅需5.9秒。

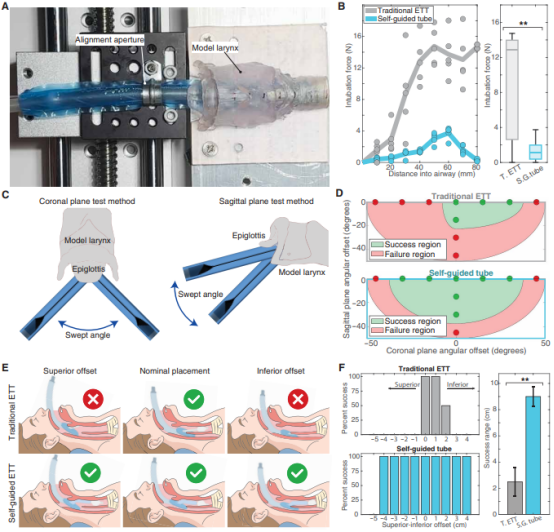

真正的突破在于非專家用戶的表現。研究招募了8名背景各異的急救人員,包括4名護理人員和4名急救技術員,其中2人甚至從未用過視頻喉鏡。所有參與者僅接受5分鐘的標準化培訓,包括觀看一段3分鐘的教學視頻和一次實操練習。

結果令人震驚:使用軟體機器人,這群“新手”的首次插管成功率達到了87%,總體成功率高達96%,平均耗時僅21秒。而使用傳統視頻喉鏡時,他們的首次成功率僅為63%,總體成功率92%,平均耗時44秒。那兩名毫無經驗的急救員,使用機器人取得了84%的首次成功率和100%的總體成功率,遠勝于他們使用傳統設備的表現。

在最棘手的困難氣道案例中,軟體機器人的優勢被放大到極致:首次成功率93%對36%,總體成功率100%對86%,插管時間24秒對64秒。這意味著在最需要技術的危急關頭,它能成為更可靠的生命保障。

改變未來的急救圖景

這項技術的潛力遠超實驗室數據。在美國,每年有數百萬例緊急插管,其中許多導致嚴重并發癥。在軍事醫療中,氣道管理不當是第二大可預防的死亡原因。在全球范圍內,約一半人口無法獲得及時有效的氣道管理服務。

軟體機器人插管系統為解決這些痛點帶來了希望:在發達國家,它能提升院前急救和災難醫學的成功率;在戰地,它為傷員提供快速可靠的氣道支持;在醫療資源匱乏地區,這種不依賴昂貴電子設備、培訓門檻極低的技術,將有力推動醫療公平。

目前,這項研究仍處于臨床前階段,團隊正計劃開展更大規模臨床試驗并尋求FDA批準。未來,當救護車呼嘯、戰地醫護奔忙、偏遠地區的醫生面對危重患者時,這個能自主尋路的軟體機器人,或將成為連接生與死之間最堅實的那座橋。

共0條 [查看全部] 網友評論