IT之家注意到,瑞士盧加諾應用科學大學(SUPSI)、意大利達索亞研究所(IDSIA)和米蘭理工大學的研究人員們正在填補這一空白。他們最新研發的“機器人鼓手”證明了人形機器人不僅能跟上節拍,還能演奏復雜的鼓點節奏,其節奏把握和表現力已開始接近人類鼓手。

這一項目的靈感源于一次偶然的交流。項目第一作者阿薩德・阿里・沙希德(Asad Ali Shahid)在接受 Tech Xplore 采訪時表示:“機器人鼓手的想法實際上是在與我的合作者洛里斯・羅韋達(Loris Roveda)喝咖啡時偶然聊到的。”他們意識到,人形機器人很少涉足創意領域,而鼓手需要具備節奏感、身體協調性和快速反應能力,因此鼓手的角色是一個“完美的新領域”。

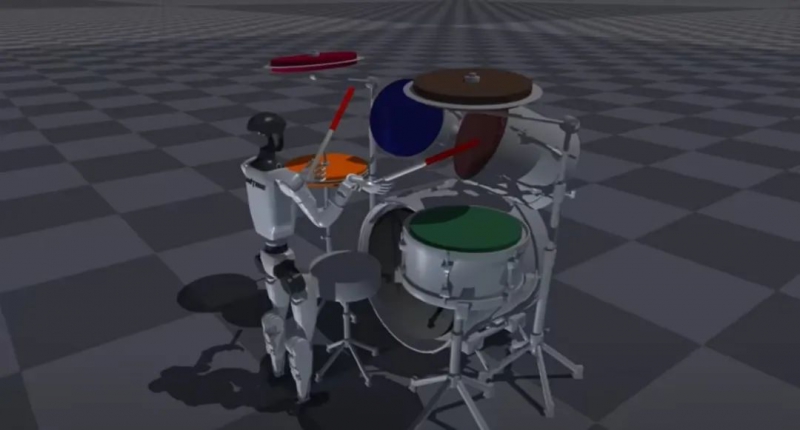

研究人員開發了一套機器學習系統,使人形機器人能夠在鼓組上完整演奏整首曲目。他們用宇樹科技的 G1 人形機器人進行了模擬測試,音樂被轉化為“節奏接觸鏈”,即一系列精確計時的鼓點敲擊序列。機器人在模擬環境中不斷練習,以完善其演奏技巧。

沙希德解釋說,關鍵在于將每首音樂表示為一系列精確計時的接觸事件,這些提示告訴機器人何時敲擊哪些鼓。隨著時間的推移,機器人逐漸發展出類似人類的行為,例如換棒、交叉手臂擊鼓以及在鼓組上的動作優化。測試涵蓋了從爵士樂到搖滾樂和重金屬等多種音樂風格,包括林肯公園樂隊的《In the End》、戴夫・布魯貝克的《Take Five》和邦・喬維的《Living on a Prayer》等曲目。機器人在許多曲目上實現了超過 90% 的節奏精準度,并且學會了提前規劃即將進行的敲擊動作,并在演奏過程中即時重新分配鼓棒。

沙希德認為,隨著時間的推移,“機器人鼓手”將為機器人表演者登上現場樂隊舞臺鋪平道路,同時也能為音樂之外的領域提供一個教授精準計時技能的框架。研究人員計劃將機器人在模擬環境中獲得的技能轉移到實際硬件上。沙希德表示:“我們的下一步是將機器人鼓手帶入現實世界。”他們還計劃增加即興演奏功能,以便機器人能夠適應音樂節奏,像人類鼓手一樣實時做出反應。

如果這一轉變成功,未來的音樂會不僅會有人類音樂家,還會有機器人以完美的節奏和精準度進行表演,不會錯過任何一個節拍。該研究的相關成果已發表在 arXiv 的預印本上。

共0條 [查看全部] 網友評論