禾賽科技在技術日發布“千厘眼”激光雷達感知方案,涵蓋L2至L4級自動駕駛需求,核心產品AT1440、ETX、FTX和ATX均搭載第四代自研芯片及光矢量芯片技術。

禾賽科技依托芯片的深度設計,通過高效感光、超高并行處理和智能濾噪能力,顯著提升測距、分辨率和全天候適應性,推動激光雷達進入千線超高清與400米超遠距時代。

我們來探討下,芯片架構創新與性能突破兩個維度來看禾賽這次科技日的內容。

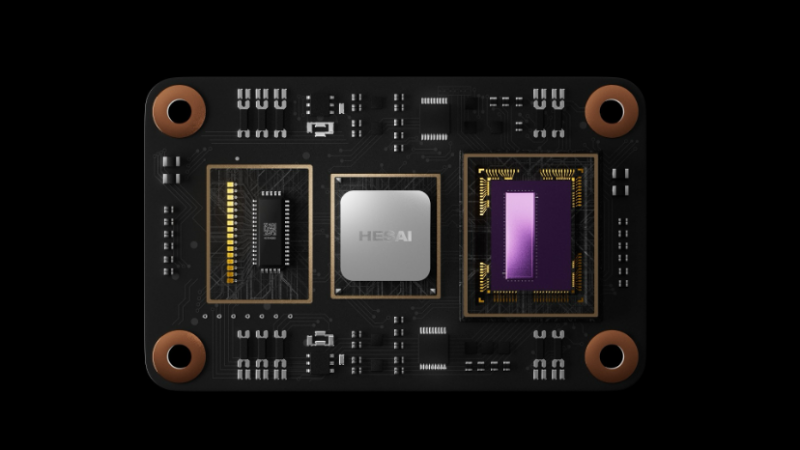

第四代芯片架構:

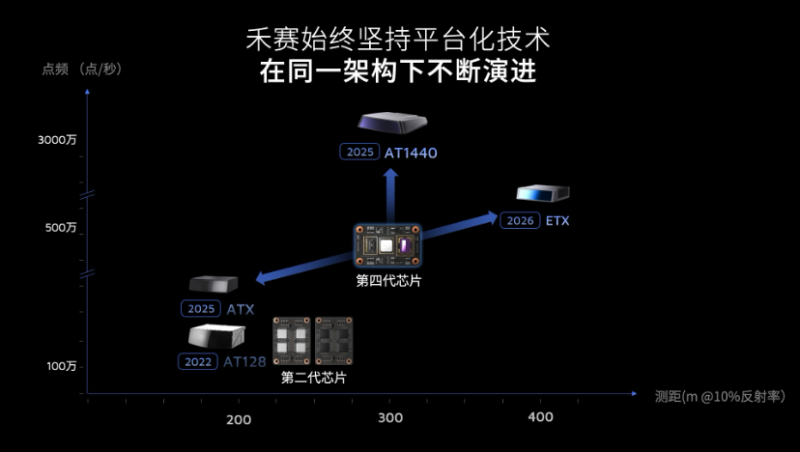

● 芯片化戰略:從AT128到第四代芯片的迭代

禾賽科技是激光雷達行業最早提出芯片化路線的企業,其2022年量產的AT128激光雷達率先實現收發端芯片化集成,將體積縮減近一半,點云密度提升至153萬點/秒,顛覆傳統分立式技術路徑。

截至2024年底,AT128累計交付超70萬臺,奠定了“芯片定義感知”的行業新范式。

第四代芯片平臺進一步突破,采用SPAD-SoC架構,集成發射端VCSEL陣列、接收端3D堆疊SPAD面陣及信號處理單元,實現感存算一體化。

雙核CPU、8核APU和256-core波形處理核的組合,配合1GHz主頻,確保高性能計算能力。2025年全面量產后,該平臺將支持ATX、AT1440、ETX、FTX等產品,覆蓋L2至L4自動駕駛及機器人場景。

這里不得不提波形解碼引擎(IPE)是第四代芯片的標志性技術,基于量子光學原理,通過246億次/秒超頻采樣和多回波分離算法,實現納秒級波形解析。

IPE可濾除99.9%以上環境噪聲,顯著提升雨霧、沙塵等復雜場景的感知精度。例如,ATX激光雷達在逆光、暗光條件下仍能穩定工作,為L2級AEB功能提供可靠數據支持。

IPE的量產應用已在ATX、OT128等產品中驗證,未來將全面覆蓋禾賽新一代產品。其高精度濾噪能力不僅滿足L3/L4級自動駕駛的全場景需求,還為機器人領域的低速高精度感知提供了技術保障,如配送機器人對路樁的精準檢測。

● 平臺化戰略:模塊化與規模化的協同

禾賽通過平臺化戰略,基于第四代芯片架構衍生出AT、ET、FT、JT四大產品線,實現核心組件復用率超85%。模塊化設計降低開發成本,配合全自動化產線(核心自動化率100%),禾賽年產能達200萬臺,預計2025年交付120-150萬臺。

這種“芯片同源、場景適配”的技術生態,確保產品快速迭代并適配從10萬元級車型到L4級Robotruck的多樣化需求。

AT1440的1440線超高清點云(3400萬點/秒)滿足L4級Robotaxi的厘米級感知需求,而ATX的最高支持256線高性價比設計則滲透至L2級量產車型,已獲比亞迪、奇瑞等11家車企定點。 平臺化戰略使禾賽在全球激光雷達市場保持領先,2024年市占率超70%。

光矢量芯片:

在這個領域很重要的抓手是自研光矢量芯片通過高功率VCSEL激光器和光場動量調控,提升光子收發效率,減少環境光干擾,在Class 1人眼安全等級下將測距能力提升30%。

搭載該芯片的ETX激光雷達實現400米@10%反射率的超遠測距,視窗高度僅32毫米,較傳統高性能激光雷達體積減小35%。使ETX成為L3級自動駕駛的理想選擇,已獲歐洲頂級主機廠多年定點,將于2026年底批量交付。

光矢量芯片的另一優勢是小目標識別能力。ETX角分辨率達0.05°×0.05°,比AT128提升8倍,可精準識別路緣石、錐桶等小型障礙物,拓寬L3級安全邊際。

在高速場景中,ETX可提前探測施工區或靜止車輛,為系統提供更長的反應時間。

光矢量芯片賦予禾賽激光雷達卓越的艙內集成能力。ETX的32毫米視窗厚度突破行業極限,功耗低至11W,配合高效散熱架構,確保-40℃至85℃全溫域穩定運行。

其運行噪聲控制在25分貝以下,低于翻書聲,為駕乘者提供靜謐體驗。ATX和FTX同樣適配艙內方案,ATX的小巧設計嵌入擋風玻璃后,FTX的50×30毫米視窗則優化車身美觀性。

艙內集成的意義在于平衡性能與設計,激光雷達因體積和散熱問題難以嵌入艙內,而禾賽通過芯片化集成和光矢量技術,解決了高溫工況下的可靠性問題。例如,FTX的180°×140°超廣視場角覆蓋車身盲區,支持自動泊車和安全變道,成為L3/L4級補盲雷達的標桿。

低功耗與高精度特性也推動禾賽在機器人領域的快速滲透。JT系列激光雷達,專為移動機器人、割草機器人等設計,采用第四代芯片和光矢量技術,擁有360°×187°超半球視野,最高256線。

2024年12月,禾賽機器人領域單月交付超2萬臺,覆蓋清掃、配送等場景。 芯片技術的高復用性使JT系列在成本控制與性能提升間取得平衡,助力禾賽搶占機器人萬億市場。

禾賽科技的第四代芯片與光矢量芯片技術,通過芯片化與平臺化戰略,重新定義了激光雷達的性能邊界。

第四代芯片的SPAD-SoC架構和波形解碼引擎(IPE)實現超高清點云與全天候感知,滿足L2至L4自動駕駛的多樣化需求;光矢量芯片則以400米超遠測距和艙內集成能力,拓寬L3/L4級安全邊際,同時賦能機器人領域的高增長。

共0條 [查看全部] 網友評論