圖片全球機器人密度格局:中國躍居世界第三

總部位于德國法蘭克福的國際機器人聯合會于近期發布的年度報告,猶如一顆重磅炸彈,在全球制造業與科技領域激起千層浪。報告顯示,在機器人的工業應用這一關鍵維度上,中國已然超越德國、日本,強勢挺進世界前三甲。這一里程碑式的跨越,是中國近年來在自動化領域深耕細作、砥礪奮進的有力見證。

“機器人密度是衡量制造業自動化程度的國際重要指標。” 正如路透社所援引國際機器人聯合會的精準闡釋,全球制造業的自動化進程在近年呈燎原之勢,加速推進。2023 年,全球平均機器人密度再創新高,達到每一萬名員工配備 162 個機器人,相較于 7 年前的 74 個,實現了倍數級增長,增幅超 100%。

聚焦各國具體表現,韓國以一騎絕塵之勢領跑全球,每一萬名員工所配備的機器人數量高達 1012 個,其自動化程度宛如一座高聳的燈塔,彰顯著該國在科技與制造業融合領域的深厚底蘊與超前布局。新加坡緊隨其后,穩坐第二把交椅。而中國,則憑借每一萬名員工配備 470 個機器人的亮眼成績,傲然位居第三。值得一提的是,這一數字相較 2019 年已然翻倍,4 年時間實現跨越式攀升,增速之快、成效之顯著,令世界矚目。

反觀傳統制造業強國,德國每一萬名雇員配有 429 個機器人,雖實力依舊雄厚,但自 2018 年以來,年增長率維持在 5%,步伐稍顯穩健有余而沖勁不足。日本以 419 個機器人的配備量位居第五,過去 4 年平均每年增長 7%,努力維持著自身在自動化賽道上的競爭力。美國作為科技超級大國,機器人密度為 295,在世界排名第 11,這與其龐大復雜的產業結構和多元發展重點不無關系。

從地區視角審視,2023 年歐盟整體機器人密度為 219,同比增長 5.2%,德國、瑞典、丹麥、斯洛文尼亞憑借扎實的工業基礎與創新能力位列全球前十。北美地區機器人密度達 197,年增長 4.2%,保持著穩步上升態勢。亞洲地區則活力滿滿,每一萬名員工配備 182 個機器人,增幅高達 7.6%,韓國、新加坡、中國和日本攜手躋身自動化程度最高的十大國家之列,共同勾勒出亞洲在全球機器人應用版圖中的隆起高地。

國際機器人聯合會主席伊藤隆之在報告發布當日就點明關鍵:機器人密度恰似跟蹤世界各地制造業自動化程度的精密晴雨表。“中國在自動化技術方面投入了大量資金,到 2023 年,中國機器人密度位居第三,僅次于韓國和新加坡,領先于德國和日本。” 這般斐然成就,是中國科技力量厚積薄發的生動注腳。

中國機器人產業崛起的核心驅動力

“總的來看,龐大的制造業規模和勞動力市場是中國機器人發展的核心驅動力。” 博客網和義烏全球網共同創始人兼董事長方興東對《環球時報》記者的此番剖析,直擊要害。

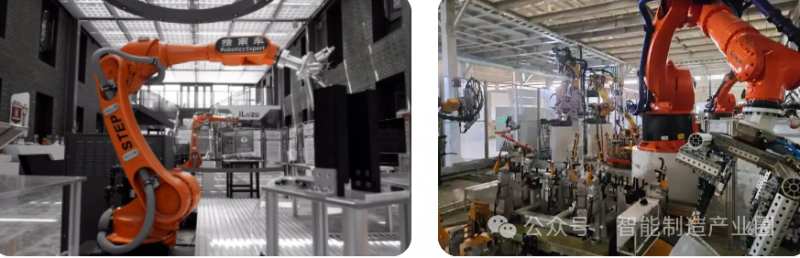

中國制造業體量占據全球近 1/3 的江山,仿若一片廣袤無垠、肥沃富饒的 “黑土地”,為機器人技術的生根發芽、茁壯成長提供了得天獨厚的基礎條件。在這片熱土上,勞動力密集型產業星羅棋布,過往較低的自動化水平猶如高懸的 “達摩克利斯之劍”,倒逼企業積極尋求破局之法,機器人技術恰如那束穿透迷霧的光,成為破解困局的 “金鑰匙”,從而得以在加工制造業中廣泛應用、遍地開花。

不僅如此,機器人在中國第三產業的應用浪潮亦洶涌澎湃、勢不可擋。服務機器人如雨后春筍般涌現于酒店大堂、餐飲門店、物流倉儲等場景,承擔迎賓接待、送餐遞物、貨物分揀等工作,以高效、精準、不知疲倦之姿,助力服務效能提升,改善用戶體驗,悄然改變著人們的生活與工作方式。

國際機器人聯合會去年 9 月發布的《世界機器人報告》,更是為中國機器人產業送上一份 “高光成績單”。中國毫無爭議地成為全球最大工業機器人市場,2023 年安裝量飆升至 27.6 萬個,獨占全球新安裝量的 “半壁江山”,占比達 51%。國內市場份額也從過去十年約 28% 的波動區間,躍升至 2023 年的 47%,實現質的突破,彰顯出強勁的內生動力與市場韌性。并且,展望未來,前景一片光明,預計到 2027 年,中國制造業領域對機器人需求年均增長率將維持在 5% - 10% 的穩健區間,持續釋放增長潛力,續寫輝煌篇章。

中國機器人產業未來發展方向與展望

在當前全球機器人技術如洶涌浪潮、蓬勃發展卻又尚未抵達成熟彼岸的關鍵節點,諸多業內專家為中國機器人產業的持續進階建言獻策、擘畫藍圖。

賽迪未來產業研究中心人工智能研究室主任鐘新龍對《環球時報》記者分享了深刻見解。基礎研究仿若大廈根基,未來需不遺余力加大投入力度,聚焦人形機器人 “大腦”(智能算法、控制系統)、“小腦”(運動協調、平衡機制)等核心部件的材料科學研究,以及算法大模型構建,筑牢技術 “底座”,方能支撐起機器人產業的摩天大樓。

產學研合作是連接理論與實踐、實驗室與市場的 “高速路”,要全力鋪就、暢通無阻。鼓勵高校、科研院所與企業緊密攜手,打破壁壘,讓前沿科研成果如潺潺溪流,順暢匯入產業應用的 “大江大河”,依據市場需求的 “風向標”,精準導航科研方向,實現從 “實驗室樣品” 到 “市場爆款” 的高效轉化。

復合型人才是驅動機器人產業這架 “馬車” 高速馳騁的 “良駒”。培養既精通機器人機械構造、電子電路,又深諳大模型算法邏輯、新型材料特性的跨學科人才,打造一支素質過硬、能力多元的 “生力軍”,為產業創新注入源源不斷的 “智慧活水”。

行業標準宛如燈塔,為產品研發的茫茫 “夜航” 指引方向。積極推動機器人行業標準制定,統一技術規范、性能指標、安全要求等,讓企業在有序軌道上 “并駕齊驅”,增強中國機器人產品在國際市場這片 “汪洋大海” 中的辨識度與競爭力,揚帆出海、逐鹿全球。

拓展應用場景則是開辟產業 “新藍海” 的利刃。除傳統工業制造 “主陣地” 與服務業 “前沿哨所” 外,機器人還應大步邁向醫療領域(手術輔助、康復護理)、農業領域(播種采摘、植保巡檢)、教育領域(智能助教、編程啟蒙)等,更要無畏挺進高危特殊環境領域(礦山救援、核輻射檢測),以科技之勇,解人類之困,開創新局。

展望未來,中國機器人產業站在世界第三的新起點上,依托雄厚制造業根基,憑借澎湃創新動力,循著清晰發展路徑,必將在全球舞臺綻放更為絢爛奪目的光彩,成為驅動人類社會邁向智能化、自動化新紀元的磅礴力量。

共0條 [查看全部] 網友評論