5月8日,中國科學院上海微系統與信息技術研究所(以下簡稱上海微系統所)歐欣研究員團隊與瑞士洛桑聯邦理工學院托比亞斯·基彭貝格(Tobias Kippenberg)團隊合作,在鉭酸鋰異質集成晶圓及高性能光子芯片制備領域取得突破性進展,相關成果以《可批量制造的鉭酸鋰集成光子芯片》(Lithium tantalate photonic integrated circuits for volume manufacturing)為題,發表于國際學術期刊《自然》。

隨著全球集成電路產業發展進入“后摩爾時代”,集成電路芯片性能提升的難度和成本越來越高,人們迫切需要尋找新的技術方案。

歐欣介紹,不同于電子芯片以電流為信息載體,光子芯片以光波為信息載體,能實現低功耗、高帶寬、低時延的效果。不過,現階段的光子芯片受限于材料和技術,面臨效率較低、功能單一、成本較高等挑戰。

以硅光技術和薄膜鈮酸鋰光子技術為代表的集成光電技術,被認為是應對集成電路芯片性能和成本瓶頸問題的顛覆性技術。其中,鈮酸鋰有光子時代的“光學硅”之稱,因其自身機械性能穩定、易加工、耐高溫、抗腐蝕、原材料來源豐富、價格低廉、易生長成大晶體的優點,被廣泛應用于高性能濾波器、電光器件、全息存儲、3D全息顯示、非線性光學器件、光量子通信等領域。

近年間,鈮酸鋰受到了廣泛關注,哈佛大學等國外研究機構甚至提出了仿照“硅谷”模式來建設新一代“鈮酸鋰谷”的方案。

與鈮酸鋰類似,歐欣團隊與合作者研究證明單晶鉭酸鋰薄膜同樣具有優異的電光轉換特性,且在雙折射、透明窗口范圍、抗光折變、頻率梳產生等方面相比鈮酸鋰更具優勢。此外,硅基鉭酸鋰異質晶圓(LTOI)的制備工藝與絕緣體上的硅(SOI)更加接近,因此鉭酸鋰薄膜可實現低成本和規模化制造,具有極高的應用價值。

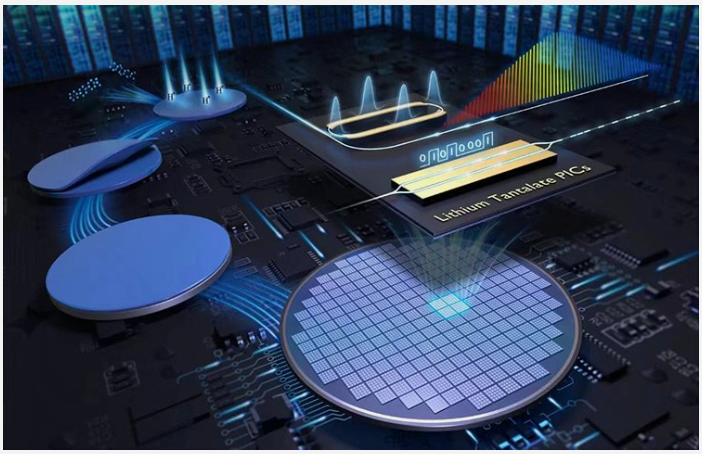

鉭酸鋰異質集成晶圓及高性能光子芯片示意圖

類似于電子芯片將電路刻在硅晶圓上,團隊將光子芯片的光波導刻在鉭酸鋰異質集成晶圓上。該集成晶圓是由“硅-二氧化硅-鉭酸鋰”組成的“三明治”結構,其關鍵在于最上層薄約600納米的高質量單晶鉭酸鋰薄膜及該薄膜與二氧化硅形成的界面質量。

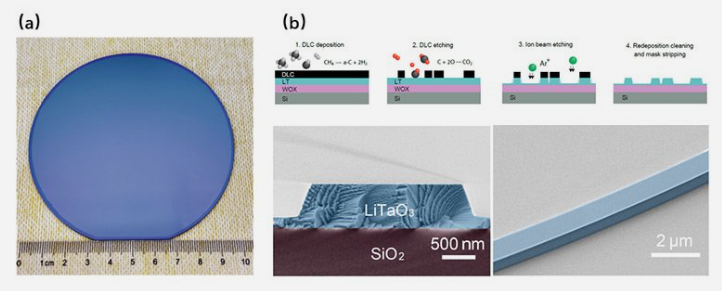

成功制作該薄膜得益于團隊的“絕活”——“萬能離子刀”異質集成技術,通過氫離子注入結合晶圓鍵合的方法,制備了高質量硅基鉭酸鋰單晶薄膜異質晶圓。進一步,與合作團隊聯合開發了超低損耗鉭酸鋰光子器件微納加工方法,對應器件的光學損耗降低至5.6 dB m-1(低于其他團隊報道的晶圓級鈮酸鋰波導的最低損耗值)。

“我們在鉭酸鋰材料表面下約600納米的位置注入離子,就像埋入了一批精準的‘炸彈’,可以‘削’下一層納米厚度的單晶薄膜。”團隊研究人員、文章第一作者王成立說,這樣制備出的鉭酸鋰薄膜與硅襯底結合起來,就形成了鉭酸鋰異質集成晶圓。

(a)硅基鉭酸鋰異質晶圓(b)薄膜鉭酸鋰光學波導制備工藝及波導的掃描透鏡顯微鏡(SEM)

鉭酸鋰薄膜有優異的電光轉換特性,可規模化制造,應用價值極高。“相較于被廣泛看好的潛在光子芯片材料鈮酸鋰,鉭酸鋰薄膜制備效率更高、難度更低、成本更低,同時具有強電光調制、弱雙折射、更寬的透明窗口、更強的抗光折變等特性,極大擴展了光學設計自由度。”歐欣說。

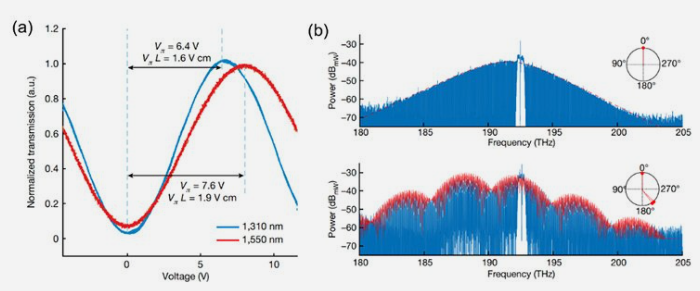

結合晶圓級流片工藝,研究人員探索了鉭酸鋰材料內低雙折射對于模式交叉的有效抑制,并驗證了可以應用于整個通信波段的鉭酸鋰光子微腔諧振器。

(a)薄膜鉭酸鋰電光調制器;(b)首次實現X切型鉭酸鋰上的克爾孤子光頻梳

歐欣團隊在這一領域的研究已持續近10年,值得一提的是,該團隊孵化的上海新硅聚合半導體有限公司已經具備異質晶圓量產能力,并在國際上率先開發出8英寸異質集成材料技術,為更大規模的國產光電集成芯片和移動終端射頻濾波器芯片的發展奠定了核心材料基礎。

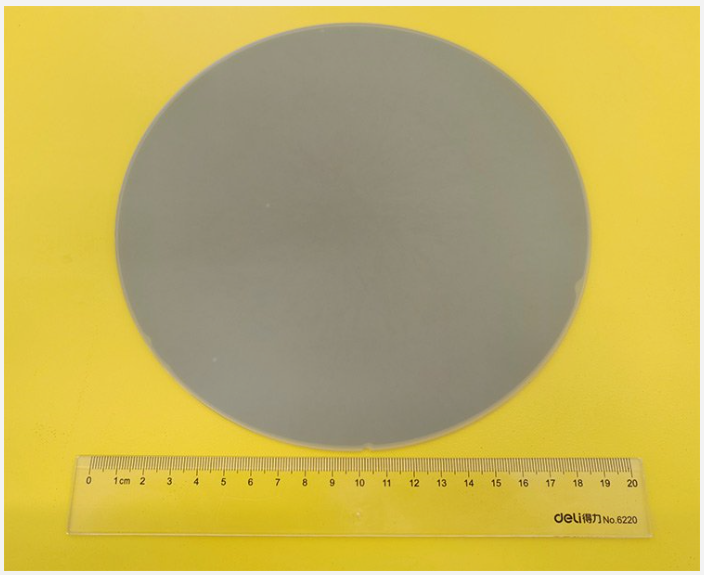

8英寸硅基薄膜鉭酸鋰晶圓制備

歐欣團隊與托比亞斯團隊進一步開發了超低損耗鉭酸鋰光子芯片微納加工方法,對應器件的光學損耗低于已知的晶圓級鈮酸鋰波導的最低損耗值。同時,基于鉭酸鋰光子芯片,團隊首次在X切型電光平臺中成功產生了孤子光學頻率梳,結合其電光可調諧性質,有望在激光雷達、精密測量等方面實現應用。

共0條 [查看全部] 網友評論